從術前溝通到術後復健 膝關節置換手術三大關鍵

隨著人口老化,膝關節退化性疾病已成為影響長者生活品質的常見問題。當保守治療無法有效緩解疼痛或恢復功能時,膝關節置換手術便成為重要的治療選項。然而,膝關節置換並非單靠一刀手術就能一勞永逸,從術前溝通、選擇合適的假體物料到術後復健,三大關鍵深深影響著患者長期的療效。

關鍵一:術前溝通 充分了解病情與風險 建立合理期望

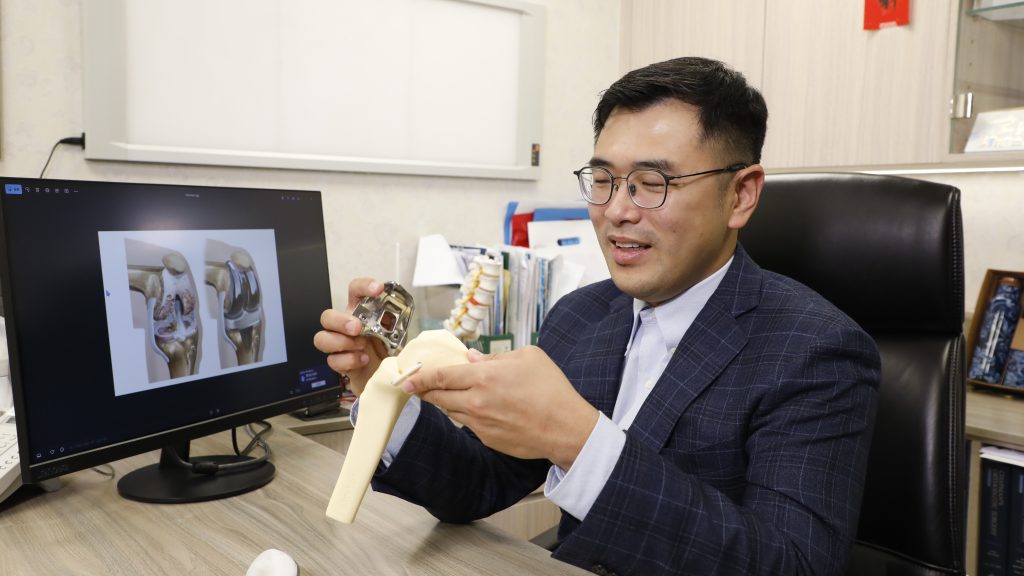

骨科專科醫生洪煜華強調,並非所有膝痛患者都需要立刻接受置換手術。通常,若因膝關節退化引發的慢性疼痛已嚴重干擾日常生活,例如行走困難、上下樓梯需倚賴輔助,甚至在休息時仍感疼痛,才會考慮手術。他指出:「年齡並非唯一因素,患者的整體健康狀況同樣重要。我們會透過詳細的身體檢查與影像學評估,並與麻醉科醫師共同討論,確保手術風險可控。」

良好的術前溝通有助患者建立正確期望。洪醫生說明,膝關節置換的目標並非讓膝蓋回復到年輕時的狀態,而是透過更穩定的人工關節,減輕疼痛、改善活動力。他亦會向病人仔細解釋手術過程,包括從膝蓋正中開刀,移除退化軟骨及部分骨質,安裝人工關節並以骨水泥固定。

關鍵二:精挑細選人工關節 著重透明度與穩定性

對患者而言,人工關節的材質與品質無疑是最關心的議題之一。洪醫生指出,目前香港常用的人工膝關節大多來自歐美知名廠牌,這些品牌除具備長期臨床數據支持,更重要的是會公開假體的長期追蹤資料如翻修率,讓醫生及患者能放心選擇。

「就像購買汽車一樣,若產品有問題,製造商會發布召回或維修公告,相關資訊也能在網上輕易查詢。」洪醫生強調,這種透明度對日後若需維修或更換部分組件尤為關鍵。相較之下,他坦言,有些患者因考慮費用選擇到其他地區手術,卻無法取得完整的假體資料,日後若需翻修,甚至連原有規格都難以查證,「到時可能被迫整個人工關節全部拆除,無法僅更換局部,對病人而言是額外的負擔。」

此外,不同品牌會針對患者體型提供多樣化設計,例如部分品牌特別針對亞洲人較纖細的膝關節尺寸,提供更多型號選擇。洪醫生說,他會依據患者的骨骼結構,仔細挑選最適合的品牌與型號,爭取最佳匹配。

關鍵三:術後復健 及早活動 重拾行動自如

膝關節置換手術並非「做完就結束」,術後復健更是能否長期維持良好效果的關鍵。洪醫生指出,傳統觀念誤以為手術後應多休息,實際上應該盡早開始活動。「通常手術翌日,物理治療師就會帶領患者進行簡單活動,包括輕微屈伸、坐起和站立,以預防血栓與關節僵硬。」

復健的目標不僅在加速恢復,更是為訓練大腿肌肉,減輕人工關節負擔。洪醫生提醒,患者應按照專業指示循序漸進,避免操之過急引致跌倒受傷。「多數患者在手術六周後已能正常行走,約三個月便可恢復大部分日常活動。」

新科技:機械臂輔助手術 精準但成本高

近年,機械臂輔助的膝關節置換逐漸普及。洪醫生以生動比喻解釋:「以前像是手動駕駛,全憑醫生經驗;現在則多了GPS導航,甚至進化到機械臂,有如自動駕駛,使切割更精準。」

然而他也提醒,該技術成本較高,並非每位患者都需採用。「對於一般結構單純的退化,傳統技術已相當成熟穩定;機械臂較適用於複雜案例,例如曾接受其他骨科手術、膝內有鋼釘或嚴重變形,需要避開舊有金屬時,機械臂便能提高手術精確度。」

洪醫生總結,膝關節置換是一項系統性工程,從術前準備、假體選擇、手術精確度到術後復健,缺一不可。他提醒:「患者及家屬應多與主診醫生充分討論,了解使用的物料、潛在風險及長遠計劃,不應僅以價格作為唯一考量。」唯有如此,才能真正為未來十年、二十年的行動品質打下穩固基礎,「換」來更自在的生活。